I migliori film del nuovo cinema italiano

A febbraio e marzo cosa c’è di meglio che rinchiudersi in una sala cinematografica ed immergersi nella magia del grande schermo? Alcuni consigli sulle novità dell’ultimo biennio, con una sorpresa.

Di Antonella Montesi 3 febbraio 2025

La sorpresa, la sveliamo subito. Fra le varie pellicole sugli schermi italiani dell’ultimo biennio, le più interessanti, accattivanti e appunto sorprendenti, sono tutto declinate al femminile: sono infatti le donne ad aver ridato lustro al mestiere di regista, e spesso sono delle insospettabili.

L’esempio più noto è Paola Cortellesi, il grande pubblico la conosceva come attrice, perlopiù attrice comica, ma lei si cimenta con una prima regia e, contro ogni previsione, sbanca i botteghini mondiali, americani in primis, con «C’è ancora domani» (2023), film girato in bianco e nero sul «femminismo» d’antan, quello delle nostre nonne, per capirci, che si dibattevano tra mariti violenti, suoceri ottusi e figli da salvare con lo studio; e poi il grande tema politico del voto alle donne.

A Zurigo, in una serata presenziata dalla regista-protagonista stessa, il film della Cortellesi è stato accolto con calore da un pubblico partecipe, per lo più donne, che palesemente si sentivano capite e rappresentate, perché i temi del film, purtroppo, sono ancora di grande attualità.

L’altra rivelazione è «Gloria» (2024) di Margherita Vicario. Qui c’è anche tanto da dire: Margherita è attrice e cantante, si cimenta ora con la sua prima regia, e che regia: il film ha come protagonista la musica nella Venezia del Settecento, composta da un gruppo di ragazze in un orfanotrofio. «Gloria» è un film corale di una vitalità e energia contagiose: musica, costumi, scenografia, recitazione, una grande prova d’artista, nonostante la giovane età della Vicario, 36 anni, ma buon sangue non mente. Margherita è infatti figlia del regista Francesco Vicario e nipote dell’indimenticabile Rossana Podestà, attrice cult dei film degli anni Sessanta e Settanta.

Questa breve carrellata di registe giovani e di successo non può non includere Alice Rohrwacher, classe 1981, sorella dell’attrice Alba. Figlie di un papà tedesco, allevatore d’api e di una madre insegnante fiorentina, crescono in un casale della campagna compresa tra Alto Lazio, Umbria e Toscana, luoghi e realtà a cui la regista attinge generosamente nei suoi film, dal suo primo successo «Le meraviglie» (2014) a «La chimera» (2023) che parla di tombe etrusche profanate da tombaroli senza scrupoli e di vendita di reperti di contrabbando. Indovinate dove? Ma in Svizzera, naturalmente.

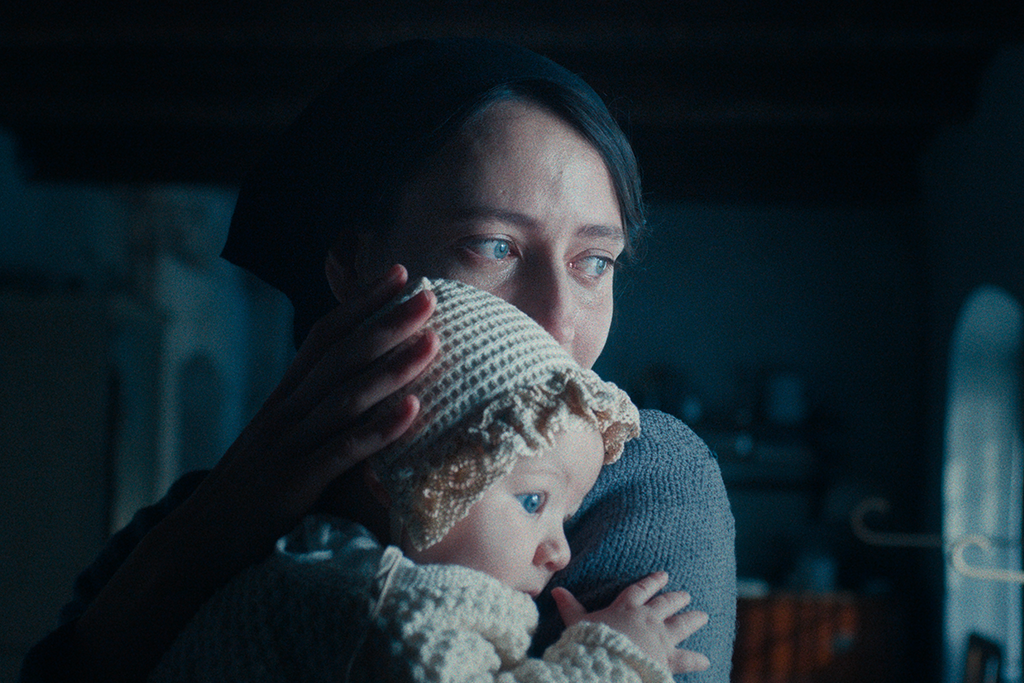

Un film non ancora in sala in Svizzera, ma già carico di onori e ricco di sorprese è «Vermiglio» (2024), della regista nata a Bolzano Maura Delpero, al suo secondo lungometraggio, con Giuseppe De Domenico e Martina Scrinzi (foto). Un racconto che oscilla tra la dura realtà di un paese di montagna alla fine della Seconda guerra mondiale e la dimensione onirica di una vita vissuta a contatto con la natura, scandita dalle tradizioni, dai bisogni primordiali.

Il film nasce dal desiderio della regista di rendere omaggio al padre, originario dei luoghi dove è ambientato, in Trentino. Girato in dialetto, una sfida difficile ma vinta, visto che a Venezia 2024 ha ricevuto il Gran Premio della Giuria e che è ora candidato agli Oscar 2025 come miglior film straniero. In Svizzera ha ricevuto una nomination agli European Film Awards che si sono tenuti a Lucerna nello scorso dicembre.

Il nuovo cinema italiano che si impone all’attenzione internazionale è comunque innanzitutto quello dell’impegno civile e d’attualità, e «Io capitano» di Matteo Garrone è forse il più emblematico tra tutti. Leone d’argento a Venezia 2023 per la miglior regia, racconta l’odissea di due giovani senegalesi che vogliono raggiungere l’Italia. Tema di scottante e triste attualità quello dei profughi, già trattato con successo da Gianfranco Rosi con «Fuocoammare» che segue il viaggio dei migranti dall’Africa a Lampedusa, coinvolgente documentario del 2016, anno in cui vince l’Orso d’oro a Berlino.

Meno conosciuto in Svizzera, ma acclamato protagonista in Italia è poi Elio Germano (foto), attore poliedrico e impegnato in ruoli non facili. Nel giro di pochi mesi, tra il Festival di Venezia e la Festa del Cinema di Roma, ha presentato due film su due personaggi chiave della storia italiana, politica e criminale: la biografia di Enrico Berlinguer e quella di Matteo Messina Denaro. «Berlinguer. La grande ambizione» di Andrea Segre e «Iddu. L’ultimo padrino», di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Film forse difficili da vedere nelle sale elvetiche, troppo correlati alla storia italiana, anche se il pubblico svizzero è avido di conoscenza.

A proposito di ricezione dei film italiani in Svizzera, va riconosciuto che le sale elvetiche ospitano spesso e con successo rassegne cinematografiche dedicate all’Italia. Vanno ricordate le rassegne del Filmpodium di Bienne a fine 2023, dello Xenix di Zurigo, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura nel 2019, senza dimenticare i tanti cinema, come il Filmpodium di Zurigo o Cinéma Les Scala a Ginevra che regolarmente ripropongono un imperdibile Pasolini o Fellini.

E vanno ricordati soprattutto i festival svizzeri, dove i cineasti italiani sono spesso oggetto di grande attenzione. Oltre alla presenza di Paolo Sorrentino al Zurich Film Festival di due anni fa, durante il quale ha tenuto un’affollata masterclass, va citato il bell’omaggio del Festival del documentario «Visions du Réel» di Nyon, fra Ginevra e Losanna, che nel 2022 ha accolto come ospite d’onore Marco Bellocchio, l’ottantacinquenne mostro sacro della cinematografia italiana, entrato nella storia del cinema mondiale con titoli come «I pugni in tasca» (1965), «L’ora di religione» (2002), «Buongiorno notte» (2003).

Insomma, il nuovo cinema italiano è vivo e vegeto e nelle sale elvetiche, siano di un festival o di un cinema di quartiere, viene meritatamente celebrato. Questo ci rende felici, perché è un cinema che affonda le proprie origini in una tradizione unica al mondo, nata dal Neorealismo, dal cinema dell’impegno politico degli anni Sessanta e Settanta, dalla Commedia all’italiana.

E nel nuovo cinema italiano di cui abbiamo parlato, tanti sono i richiami e i riferimenti a questa tradizione: con «Vermiglio» non si può non pensare al film «L’albero degli zoccoli» di Ermanno Olmi, stesso approccio poetico a un mondo scomparso; Paolo Sorrentino con «La grande bellezza», vincitore di un Oscar come miglior film straniero, deve continuamente difendersi dagli accostamenti a Fellini: come Fellini sta a Roma, Sorrentino sta a Napoli.

Tradizione significa continuità, accompagnata comunque da una voglia di sperimentare ed innovare, mettendosi in gioco con il cinema, il mezzo più bello per narrare la realtà, e trascenderla.