Tra il 1933 e il 1945, furono circa 17 milioni le vittime dell’Olocausto

di Cristina Penco

Foto: Memoriale a Berlino

Quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il signor Otto Frank, l’unico sopravvissuto della sua famiglia ai campi di sterminio, ricevette dall’amica Miep Gies – che aiutò i Frank e altre persone a nascondersi per due anni dai nazisti – il diario scritto durante la prigionia da sua figlia Anna, l’imprenditore provò a farlo pubblicare da alcuni editori. Inizialmente il testo fu respinto, ma nel 1946, grazie a un articolo apparso su un giornale con il titolo “La voce di una bambina”, una casa editrice si fece avanti. E fu così che nel 1947 uscì ad Amsterdam la prima edizione del “Diario”, intitolato “Het Achterhuis”, con una tiratura iniziale di 3.000 copie. Nel 1950 il libro era già arrivato alla sesta edizione.

In Italia l’esordio avvenne con Einaudi: a firmare la prefazione fu Natalia Ginsburg. Alla fine il racconto di Anne a “Kitty”, l’amica immaginaria, è diventato un successo mondiale, tradotto in quasi 70 lingue, con oltre 30 milioni di copie vendute. Quella tenera e vivace ragazza ebrea – che morì a Bergen-Belsen di tifo esantematico nel febbraio del 1945, a 15 anni, poco dopo la sorella maggiore Margot, deportata insieme a lei nello stesso campo – divenne un simbolo dello sterminio nazista del suo popolo. Non solo. Furono in tante le adolescenti a identificarsi con quel “fastello di contraddizioni” tipico dell’età, come si definiva la giovane, nata a Francoforte sul Meno e cresciuta in Olanda, sentendosi mal compresa dai suoi genitori e dalle persone intorno. Ma anche con tutto il suo ottimismo e la fede speranzosa “nell’intima bontà dell’uomo”. Nonostante tutto. Mentre il mondo, fuori dall’alloggio segreto, andava in rovina.

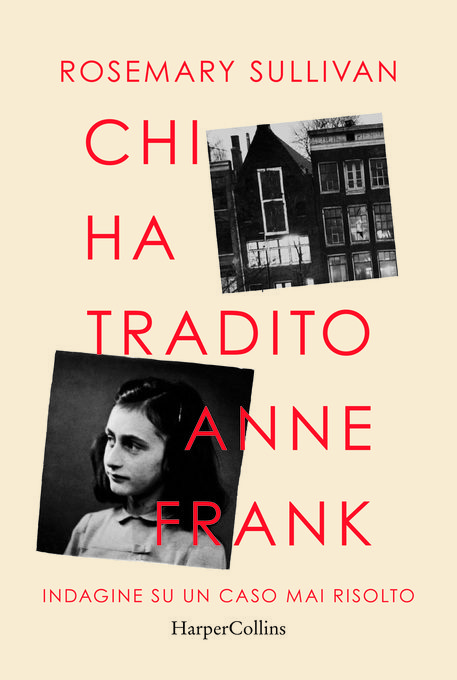

CHI HA TRADITO?

Per quasi ottant’anni ci si è chiesti chi potesse avere tradito i Frank, e le altre quattro persone (i Van Pels e il dentista Pfeffer) che per due anni vissero con loro nel nascondiglio nell’edificio della Prisengracht 263, la sede della società Opekta Pectacon, dello stesso Otto. Fu la segnalazione di un informatore anonimo a portare all’arresto degli otto clandestini: era il 4 agosto del 1944 quando la Gestapo fece irruzione nel loro appartamento segreto. A raccontarci “Chi ha tradito Anne Frank” è la scrittrice e poetessa canadese Rosemary Sullivan, in un saggio dal titolo omonimo, appena uscito in Italia per HarperCollins in occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio. Pubblicato nella traduzione di Daniela Liucci, il libro ricostruisce il lavoro di sei anni di una squadra internazionale che fa luce su uno dei grandi misteri irrisolti della Seconda Guerra Mondiale. Un team di investigatori guidati dall’ex agente dell’FBI Vincent Pankoke, infatti, ha passato al vaglio un’enorme quantità di documenti, alcuni mai esaminati prima, e intervistato i discendenti di molte persone che conoscevano i Frank. Avvalendosi delle più moderne tecniche di indagine sviluppate dall’Fbi, la Squadra Casi Irrisolti ha ricostruito scrupolosamente i mesi che hanno portato all’arresto degli inquilini della casa segreta. La Sullivan ci presenta gli investigatori (tra cui storici, esperti informatici, detective) che hanno collaborato al caso, spiega il comportamento dei prigionieri e di chi li ha catturati, stila un profilo psicologico dei principali sospettati e descrive come si viveva in tempo di guerra ad Amsterdam, una cittadina in cui a prescindere da quanto eri ricco, istruito o prudente, non sapevi mai di chi ti potevi fidare. Fino a una rivelazione sconcertante, al primo impatto, sull’identità del delatore dei Frank: potrebbe essere stato un notaio ebreo, Arnold van den Bergh, collaborazionista dei nazisti pur di salvare la propria pelle e quella dei suoi cari. Secondo gli inquirenti il signor Frank era arrivato a individuare la persona in questione, ma non volle mai rivelarne il nome per non scatenare la furia vendicativa contro i discendenti, ammettendo solo che si trattava di un uomo, ebreo, deceduto. Qualcuno che, probabilmente, agì per “legittima difesa”.

Al di là della conclusione scioccante, chi ha avuto modo di leggere in anteprima il libro di Rosemary Sullivan, scritto come un romanzo, mette in luce, il sentimento di pietas che l’autrice rivolge al colpevole, contagiato dal male. Nel proporre la possibile verità, nel rispetto di tutti coloro che sono stati coinvolti nella vicenda, la Sullivan non punta il dito contro nessuno e non emette giudizi morali, per quanto ci siano state evidentemente delle gravi responsabilità.

UNA LOTTA DISPERATA TRA “MILLE MONADI”

Tornano in mente le parole di Primo Levi ne “La zona grigia”: “Il mondo in cui ci si sentiva precipitati era sì terribile, ma anche indecifrabile: non era conforme ad alcun modello, il nemico era intorno ma anche dentro, il “noi” perdeva i suoi confini, i contendenti non erano due, non si distingueva una frontiera ma molte e confuse, forse innumerevoli, una fra ciascuno e ciascuno. Si entrava sperando almeno nella solidarietà dei compagni di sventura, ma gli alleati sperati, salvo casi speciali, non c’erano; c’erano invece mille monadi sigillate, e fra queste una lotta disperata, nascosta e continua”. Levi (Torino, 31 luglio 1919 – Torino, 11 aprile 1987) era nato in una famiglia di ebrei piemontesi provenienti dalla Spagna e dalla Provenza. Laureato in chimica, nel 1942 si trasferì a Milano e lavorò per la Wander, fabbrica svizzera di medicinali, dove faceva ricerche di nuovi farmaci per il diabete. Qui entrò in contatto con militanti antifascisti e si iscrisse al Partito d’Azione clandestino. Nel 1943, caduto il governo fascista, si attivò come collegamento fra i partiti del futuro Comitato Nazionale di Liberazione. Dopo l’8 settembre si unì a un gruppo partigiano operante in Val d’Aosta. Il 13 dicembre di quell’anno fu arrestato a Brusson con due altri compagni e venne avviato al campo di concentramento di Carpi-Fòssoli, che nel 44 passò in mano dei tedeschi. In seguito a ciò Levi fu mandato ad Auschwitz. Dopo la liberazione rimase qualche tempo a Katowice in un campo sovietico di transito e poi inizia il suo lungo viaggio di ritorno in Italia (ne parlò ne “La tregua”, pubblicato nel 1963 e vincitore del Premio Campiello). In precedenza, anche qui, come nel caso del “Diario” di Anne Frank, nel dopo anni di insistenze e di bocciature, nel 1958 era uscito “Se questo è un uomo” (scritto nel 1947), testimonianza della prigionia nei campi di concentramento nazisti e della lotta per la sopravvivenza, non solo fisica, ma anche della dignità dell’uomo. La “Giornata della Memoria”, introdotta ufficialmente nel 2004 dal Consiglio d’Europa e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, per prevenire futuri genocidi attraverso il ricordo, si celebra in Italia, in Svizzera e in altri Paesi il 27 gennaio. Nel Paese elvetico, negli anni Trenta e Quaranta, passarono molti ebrei in fuga. Alcuni furono respinti, ma tanti altri furono accolti. Da tempo è stata rivolta al Consiglio Federale una petizione per costruire un memoriale a Berna – oltre alla cinquantina di monumenti già presenti a livello locale – dedicato alle vittime del nazionalsocialismo, tra cui numerosi svizzeri che si adoperarono per aiutare i perseguitati. L’obiettivo sarebbe duplice, e doppiamente nobile: trasmettere la memoria e organizzare mostre permanenti e temporanee che servano a mettere in relazione il passato con le sfide del presente.

LILIANA SEGRE, ARALDO DELLA MEMORIA

Non è ovviamente una data casuale, quella scelta per il giorno della commemorazione mondiale della Shoah. Era il 27 gennaio 1945 quando l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento polacco di Auschwitz, in cui era stato deportato lo stesso Levi, uno dei pochi sopravvissuti. Solamente lì, in quel luogo noto come la “fabbrica della morte”, furono uccisi almeno un milione di prigionieri: uomini, donne, bambini. Quasi tutti ebrei. Ma anche polacchi, Rom, Sinti, prigionieri di guerra sovietici, testimoni di Geova e altri nemici della Germania di Hitler. “È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo il nocciolo di quanto abbiamo da dire”, ha scritto ancora Primo Levi ne “I sommersi e i salvati” (1986). Un’altra figura italiana diventata simbolo dell’Olocausto è Liliana Segre, 91 anni. “Io non perdono e non dimentico, ma non odio”, ha detto la senatrice nel suo intervento alla conferenza «Science for peace», organizzata all’Università Bocconi di Milano nel novembre del 2019, poi ripetuto in un incontro del 2020. Segre, nata a Milano il 10 settembre 1930, è stata una dei 25 sopravvissuti tra i 776 bambini italiani di età inferiore ai quattordici anni deportati sempre ad Auschwitz, il dove trovarono la morte suo padre e i nonni paterni. All’inizio degli anni Novanta, la donna ha deciso di uscire dal suo silenzio e di testimoniare quello che aveva vissuto. Da allora ha incontrato migliaia di studenti in Italia e all’estero e a loro ha raccontato le sue sensazioni di bambina in un mondo di adulti in guerra. Tra le fondatrici della Associazione Figli della Shoah, costituitasi nel 1998, ne è Presidente dal giugno 2015. Il 19 gennaio del 2018 è stata nominata senatrice a vita. “Ricordare è una scelta. Una scelta che deve avvenire tutti i giorni, non solo il Giorno della Memoria”, ha dichiarato la Segre, che da trent’anni continua a essere “un araldo della memoria”, per quanto sia straziante, per almeno due motivi, come ha spiegato lei stessa: “Perché è un dovere nei confronti di quelli meno fortunati di me che non ce l’hanno fatta e non sono tornati. E poi per testimoniare attraverso la memoria contro la deriva, l’abbandono e il negazionismo di oggi”. Aveva 8 anni, Liliana, quando, nel 1938, su di lei e sulla sua famiglia si abbatté la violenza delle Leggi razziste. “Lì ho avuto coscienza di essere secondo gli altri diversa, di non poter più andare a scuola, di essere messa al bando. Quando sono stata espulsa dalla mia classe ho avuto coscienza ed ho cominciato a chiedere a chi mi stava intorno tanti perché‘”.

Dubbi e interrogativi ancora irrisolti e forse destinati a rimanere tali per sempre: l’Olocausto, la vergognosa discriminazione da cui ebbe origine, la credenza di una “razza superiore” e di altri popoli inferiori e per questo privati di ogni dignità umana in tutti i modi in cui si poteva arrivare a ciò, rappresentano “un tragico paradosso”: “uomini contro l’umanità”, come ha commentato l’ormai ex presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel 2021 (da pochi giorni è scaduto il suo mandato settennale). “Ricordare esprime un dovere di civiltà“, ha aggiunto Mattarella. “La Costituzione ha cancellato le ignominie della dittatura, ma non intende dimenticarle: per questo la memoria è un fondamento della Costituzione, contro l’arbitrio e la sopraffazione. È un sentimento civile energico e impegnativo”. Se vogliamo costruire un futuro migliore, custodire il ricordo di quel che è accaduto, rispettarlo nel profondo, e fare in modo che quel passato non si verifichi più e non si riproponga in alcuna forma, dalle manifestazioni più evidenti a quelle più subdole e latenti, è un passo imprescindibile.

È una responsabilità di tutti.

con la scritta Arbeit macht frei, Il lavoro rende liberi